【高齢者】認知症の対応策は?【2/2】

- nicesenior001

- 2024年12月19日

- 読了時間: 4分

更新日:4月7日

認知症を事前に知るには?

◆認知症の引きがねと対応策がある?

認知症について事前に知ることは、早期発見や適切な対応に役立ちます。以下に、認知症の引き金となる症状や対応策について説明します。

□認知症の引き金となる症状

認知症の初期症状には、以下のようなものがあります

●記憶障害

最近の出来事を忘れる、同じことを何度も繰り返す。

●見当識障害

時間や場所、人の認識ができなくなる。

●判断力の低下

物事の理解や判断が難しくなる。

●実行機能障害

計画を立てて実行することが困難になる。

●性格の変化

急に怒りっぽくなったり、無関心になる。

◆認知症の対応策

□認知症の進行を遅らせたり、症状を和らげるための対応策は?

●早期診断と治療

認知症の疑いがある場合は、早めに専門医を受診しましょう。

●生活習慣の改善

バランスの良い食事、定期的な運動、十分な睡眠を心がけることが重要です。

●社会的な活動

地域の「認知症カフェ」などに参加し、社会的なつながりを保つことが推奨されます。

●家族や介護者のサポート

認知症の方に対しては、驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけないように接することが大切です。

まとめ

※認知症は誰にでも起こりうる病気です。早期に症状を見つけ、適切な対応をすることで、生活の質を維持することができます。地域のサポートや専門家の助けを借りながら、認知症と向き合っていきましょう。

◆認知症が悪化する「引きがね」がある

□認知症は徐々進んでいきます

●病気の進行内容は不明なのですが?

何らかの病気が多いですが、病気以外にも様々な要因がありますが、詳しくは分かっていません。

●体の状態・体調の変化に注意が必要!

持病や視覚聴覚の機能低下、栄養不良、便秘や下痢、不眠、脱水症状、発熱等の体調の乱れや悪化があると、脳の機能低下に直結して中核症状や動・心理症状を引き起こします。

また、服薬している場合は、量の多さ、長期的な服用等が引きがねになることも少なくないようです。

※暮らしの環境状態での影響! 暮らしやすい環境による刺激不足、刺激の過剰等もしばしば症状を引き起こしてたり、症状を強めたりする要因になっている場合もあります。

□生活環境は確認して改善を続けることが大切になります。

●心の状態も大きく影響!

不安や寂しさ、孤独、屈辱、自信を失う、失望(望む暮らしができない、楽しみや張り合いがない等)、といった心の状態である場合、しばしば脳の機能を低下させ、症状の悪化の引き金になっています。

●認知症の進行は止まるのか?

認知症は誰でもなる可能性がありますが、進行は止まりません、進行を遅らせることしかできませんし、症状が悪化しないように悪化する原因を自身と家族で注意し、症状があれば、早めに専門の病院へ行き、適切な対応を指導してもらう以外に現在はありません。

※認知症は、「症状とともに暮らす」しかないのです。ポジティブに…よりポジティブに!

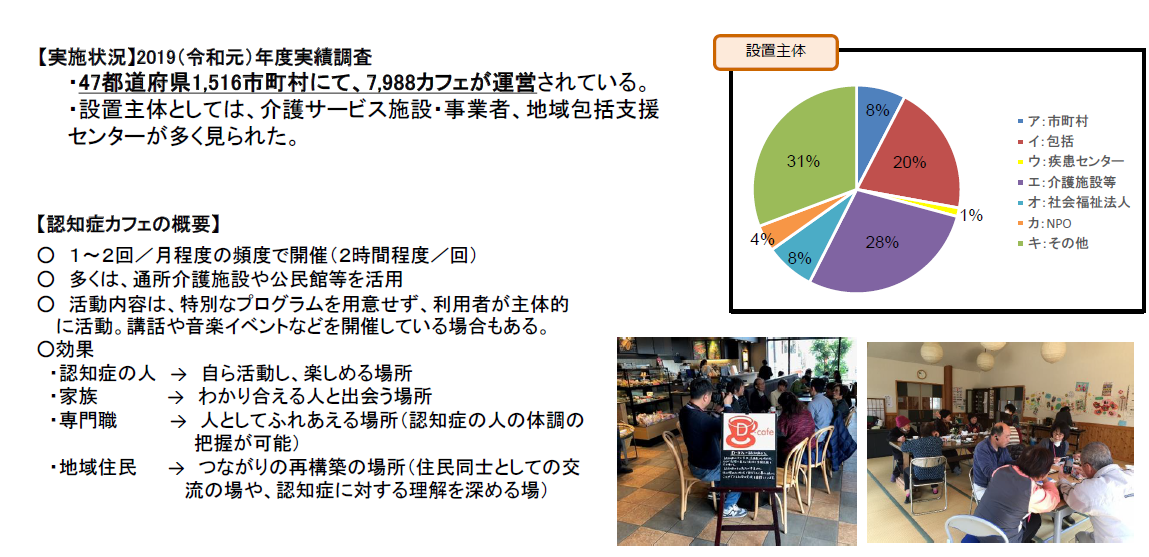

◆認知症を地域で学ぶ、認知症カフェがあります!

厚労省の資料によると?

□行政の指導で促進中!

認知症の人やその家族が地域の人や専門家と相互に情報を共有し、 お互いに理解し合う場である認知症カフェを活用した取り組みを推進し、地域の実情に応じた方法により普及が促進されています。

□【認知症カフェとは…】

(出典:厚労省)

□認知症の人や家族の 視点を重視する指導がある。

普及啓発・本人発信支援をする。 ・企業、職域での認知症サポーター養成の推進 ・「認知症とともに生きる希望宣言」の展開 等

予防をする。 ・高齢者等が身近で通える場「通いの場」の拡充 ・エビデンスの収穫・普及

医療、ケア、介護サービス、介護者への支援をする。 ・早期発見・早期対応の体制の質の向上、連携強化 ・家族教室や家族同士のピア活動等の推進 等

認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加活動支援をする。 ・認知症になっても利用しやすい生活環境づくり ・企業認証・表彰の仕組みの検討 ・社会参加活動等の推進

研究開発・産業促進・国際展開をする。 ・薬剤治療に即応できる観察対象となる集団の構築 等

(出典:厚労省)

□認知症ケアパスを推進!

※認知症ケアパスとは? 「認知症の人の生活機能障害お進行に合わせ、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受けることができるのか」を認知症の人とその家族に提供することを目的としています。 診断直後の認知症の人や家族の介護離職を防ぐための情報提供に活用できる有益なツールと思います。

●認知症の人やその家族が「いつ」「どこで」「どのような」】医療や介護サービスが受けられるのか?

認知症の様態に応じたサービス提供の流れを地域ごとにまとめた「認知症ケアパス」を各市町村で作成しています。

※ この連携こそ、今後の超高齢化社会での地域での「認知症対策」です。ぜひ、早めに体制構築をして欲しい。

Comments